Wer war

Dr. Levy?

Orte der Erinnerung.

Station 1 | Veringstrasse 20.

Realisation: Sarah Gorf-Roloff

Erste Spuren 1993.

Als die Geschichtswerkstatt 1993 für das Projekt „Zerbrochene Zeit – Wilhelmsburg in den Jahren 1923 bis 1947“ Menschen aus dem Stadtteil zu ihren Erinnerungen befragte, tauchte der Name Dr. Levy immer wieder auf. Wilhelm Hövermann schrieb damals die Namen der jüdischen Nachbar:innen, an die er sich erinnern konnte, auf einen Zettel und erzählte:

„Solange ich denken kann, war Dr. Arthur Levy hier praktischer Arzt, ein angesehener Mann, er hatte viele Patienten. Er wohnte in der Veringstraße, direkt gegenüber vom Stübenplatz. Das Haus steht heute noch. Unten waren Praxisräume, in der ersten Etage wohnte die Familie. Dr. Levy hatte eine sehr nette und sehr hübsche Jüdin zur Frau und sie hatten drei Söhne, Hans, Kurt und den Jüngsten, den nannten wir „Baby“.“

Hans Levys Klassenkameradin Lene-Lotte Lange erinnerte sich in einem Interview 1991 daran, dass die Scheiben der Praxis in der Veringstraße bereits 1933 mehrfach eingeschlagen wurden und Dr. Arthur Levy die Praxis daraufhin aufgab. Er praktizierte danach noch einige Zeit auf der Veddel, wo Langes Vater bis zuletzt Patient blieb. Irgendwann fand ihr Vater die Praxis nur noch verschlossen. Sie konnte aber mit Sicherheit sagen, dass die Söhne noch rechtzeitig ins Ausland gekommen seien.

Diese wenigen Erinnerungen waren bisher Teil unserer Stolpersteinrundgänge als ein Beispiel von „erzwungener“ Auswanderung jüdischer Bewohner:innen. Mehr als diese Informationen aus alten Interviews hatten wir leider nicht.

Nach einem Rundgang im Jahr 2024 meldete sich Corinna Popp, eine Bewohnerin aus dem ehemaligen Wohnhaus in der Veringstraße 20 bei uns, ob man nicht einen Stolperstein oder ein Erinnerungsschild zu der Geschichte der Familie Levy an der Fassade anbringen könne.

Zur selben Zeit beschäftigten wir uns mit dem Thema Zwangsarbeit und der Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, einen weiteren Erinnerungsort für die vielen Zwangsarbeiter:innen im Stadtteil zu schaffen. Bereits hier entwickelte sich, in Zusammenarbeit mit Sarah Gorf-Roloff (Studio Ranokel), die Idee eines multimedialen Erinnerungs-Rundgangs zu Orten von Verfolgung, Zwangsarbeit und Widerstand. Wir merkten, dass die Geschichte von Dr. Levy diesen Rundgang gut ergänzen könnte. Das Projekt „Orte der Erinnerung“ nahm Form an.

Eines der großen Probleme war und ist dabei: Wie erzählen wir Geschichte von Menschen oder Orten, von denen wir kaum oder kein Bildmaterial haben, sondern nur ein paar Erzählungen und Akten? Sarah Gorf-Roloffs Projekt „Bewegte Geschichte“, das neue Wege der visuellen Darstellung von Geschichte erforscht, hilft uns dabei, diese erlebbar zu machen.

Ein Stolpersteinrundgang.

Impuls zu neuen Informationen.

Originalschild der Praxis.

Wiederentdeckt bei Abrissarbeiten auf der Veddel und von einem Wilhelmsburger Bewohner gerettet.

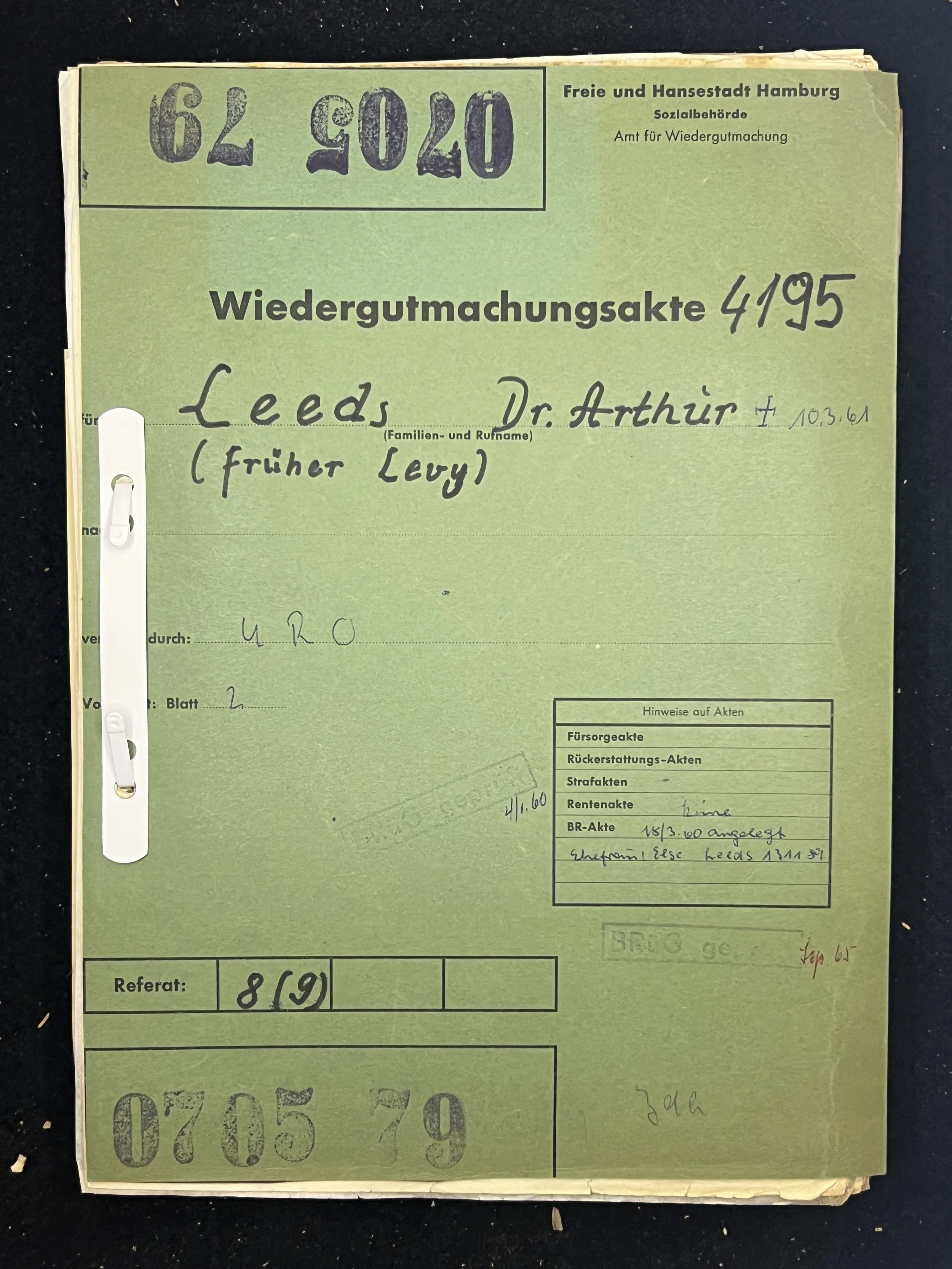

Dr. Arthur Leeds. Ein Zufallsfund im Staatsarchiv.

Bei einer abendlichen Recherche auf der Website des Staatsarchivs schaute ich mir aus Neugier ein paar alte Wiedergutmachungsakten an. Diese Akten dokumentieren die Abwicklung der Wiedergutmachungen für Opfer nationalsozialistischer Verfolgung durch die Sozialbehörde.

Zufällig stolperte ich dabei über den Namen Arthur Leeds. Als ich auf die Informationen zu der Akte klickte, tauchte er auf: Leeds, Arthur, Dr. (früher Levy, Arthur, Dr.). Die Levys hatten, wie viele jüdische Einwander:innen in die USA, nach der Emigration ihre Namen geändert. Vielleicht, um Antisemitismus und Diskriminierung zu umgehen oder die Assimilation zu erleichtern, oder auch aus geschäftlichen Gründen.

Wir fanden nicht nur Arthurs Wiedergutmachungsakten, sondern auch die seiner Frau Else Leeds (geb. Dammann) und die seiner drei Söhne Hans, Kurt und Ernst. Damit hatten wir zum ersten Mal überhaupt einen Einblick in ihre Geschichten.

Verfolgung

Zwischen 1941 und 1945 wurden annähernd 10.000 Hamburger Jüdinnen und Juden deportiert und ermordet. Die Verfolgung begann aber viel früher. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 begann das grausamste Kapitel deutscher Geschichte. Zu einschüchternden Gewaltaktionen kamen „legale“ antisemitische Maßnahmen. Es gab fast 2.000 antijüdische Gesetze oder Verordnungen, die während der NS-Zeit erlassen wurden. Die Judenverfolgung basierte in Hamburg wie auch anderorts auf diesen Reichsgesetzen.

1933 lebten in Hamburg knapp 17.000 Jüdinnen und Juden. In der preußischen Stadt Harburg-Wilhelmsburg, die damals noch nicht zu Hamburg gehörte, waren es um die dreihundert.

Unter ihnen war auch Arthur Levy, geboren am 7. Mai 1879 in Samotschin (heute Szamocin) und seine Familie. Die Stadt Samotschin lag in der preußischen Provinz Posen, die zu dieser Zeit noch zum Deutschen Reich gehörte. Wann und wie er genau nach Wilhelmsburg gekommen ist, können wir nicht sagen. In seinen Akten wird aber berichtet, dass er bereits 1903 eine Zulassung als Arzt und ab 1905 eine Praxisniederlassung als Kassenarzt in Hamburg-Wilhelmsburg, Veringstraße 20 bekommen hat.

Hamburger Fremdenblatt, 1909.

Hamburger Echo, 1918.

Am 3. April 1910 heiratete er Else Dammann, die in seiner Praxis mitarbeitete. Seine drei Kinder Hans, Kurt und Ernst wurden hier geboren und gingen in Wilhelmsburg zur Schule. Dr. Arthur Levy hat als Arzt in Wilhelmsburg viele seiner Patient:innen in den Zeiten der wirtschaftlichen Not und der großen Arbeitslosigkeit der späten 1920er Jahre unentgeltlich behandelt. Als SPD-Mitglied engagierte er sich im Gemeinderat und in der Arbeitslosenselbsthilfe in der Georg-Wilhelm-Straße, außerdem war er Schularzt in der ‚Freien weltlichen Schule‘ am Rotenhäuser Damm.

Bereits 1909 gehörte er zu den Ersten der Gemeinde, die im Besitz eines Automobils waren. „Ein Wagen zu Berufszwecken“, so wird die Art des Fahrzeugs im Deutschen Automobil-Adressbuch von 1909 bezeichnet. Für einen praktischen Arzt und Geburtshelfer sicherlich ein wichtiges Fortbewegungsmittel.

Im Ersten Weltkrieg kämpfte er, wie so viele Juden, als Soldat für das Deutsche Kaiserreich. Nach dem Kriegsende nahm er seine Arbeit in der Praxis in der Veringstraße 20 wieder auf.

Antisemitismus war zu dieser Zeit schon sichtbar. Bereits vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 gab es immer wieder Friedhofsschändungen und Straßenterror. Schon zwischen 1873 und 1890 gab es mehr als 500 Schriften zur „Judenfrage“. In Berlin entbrannte 1880/1881 ein heftiger „Antisemitismusstreit“. Über 250.000 Bürger:innen unterzeichneten die "Antisemiten-Petition" gegen die rechtliche und soziale Gleichstellung von Jüdinnen und Juden.

Getragen wurde der Antisemitismus im Wesentlichen von Handwerkern, Kleinhändlern, Bauern sowie von Angehörigen der Führungs- und Bildungsschicht, die um ihre Stellung fürchteten. Mitte der 1920er Jahre hatte sich die antijüdische Boykottbewegung in Deutschland ausgeweitet.

1933

Die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler durch Reichspräsident Paul von Hindenburg am 30. Januar 1933 markierte das Ende der parlamentarischen Demokratie. Er übernahm an diesem Tag die Führung einer Koalitionsregierung von NSDAP und nationalkonservativen Verbündeten.

Nur wenige Wochen später beginnt die systematische Verdrängung jüdischer Bürger:innen aus dem politischen, kulturelle und wirtschaftlichen Leben. "Deutsche! Wehrt Euch! Kauft nicht bei Juden!" Unter Parolen wie dieser begann im April 1933 ein reichsweiter Boykott jüdischer Geschäfte, Ärzte und Rechtsanwälte.

In Wilhelmsburg schlugen SA-Leute immer wieder die Fenster der Praxisräume der Levys in der Veringstraße 20 ein. Aufgrund dieser antisemitischen Vorfälle zog die Familie im selben Jahr auf die Veddel, in die Veddeler Brückenstraße 78. Hier konnte Arthur seine Arbeit in einer neuen Praxis vorläufig fortführen. Aufgrund der Boykotte sank sein Jahreseinkommen jedoch ab 1933 von erst 25.000 Reichsmark auf 12.000 RM und schließlich auf nur noch ca. 8000 RM.

Aufmarsch in der Veringstrasse , 1935.

In kürzester Zeit entstanden viele Gesetze, die jüdische Anwälte, Beamte und Kulturschaffende boykottierte und ausschloss. Auf Scheiterhaufen wurde „zersetzende Literatur“ von politisch nicht genehmen jüdischen Autor:innen verbrannt. Es folgten Ausbildungsverbote, Ausschlüsse aus Vereinigungen, Vereinen und Clubs, indem sogenannte „Arierparagraphen“ in die Satzungen geschrieben wurden.

Mit der Schaffung der Reichskulturkammer im September 1933, die in 7 Einzelkammern unterteilt worden war, spitzte sich die Ausgrenzung weiter zu. Alle im weitesten Sinne Kulturschaffenden mussten beitreten. Reichspropagandaminister Goebbels wies dabei an „Nichtarier nicht aufzunehmen!“

Wer jeweils mit „Nichtarier“ bzw. Jude gemeint war, variierte in den ersten beiden Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft und umfasste mal Personen mit einem, mal mit vier jüdischen Großeltern.

Mit den Nürnberger Gesetzen im September 1935 (ein Sammelbegriff bestehend aus den drei Einzelgesetzen: Reichsflaggengesetz, „Reichsgesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ und dem Reichsbürgergesetz) verschärften die Nationalsozialisten die Situation weiter. „Mischehen“ wurden künftig verboten, gleichzeitig stand außerehelicher Sexualverkehr zwischen Jüd:innen und Nichtjüd:innen unter Strafe. Das „Reichsbürgergesetz“ entzog allen als nicht-arisch eingeordneten Personen die Reichsbürgerschaft und machte sie zu bloßen „Staatsangehörigen“. Damit wurden ihnen die politischen Rechte, wie beispielweise das Wahlrecht, entzogen. Das "Reichsflaggengesetz" erhob die Farben Schwarz-Weiß-Rot zu den Nationalfarben und die Hakenkreuzfahne wurde zur Nationalflagge.

Emigration

Arthur Levys Söhne Hans (*1911) und Ernst (*1915), beide in Hamburg Wilhelmsburg geboren, emigrierten kurz vor Inkrafttreten der Nürnberger Gesetze mit dem Schiff in die USA. Ernst emigrierte im April 1935, nachdem ihm seine kaufmännische Ausbildung infolge der „Arisierung“ des Betriebs gekündigt worden war.

Hans lebte zu diesem Zeitpunkt bereits als Medizinstudent in der Schweiz, weil er als Jude in Deutschland nicht mehr zum Staatsexamen zugelassen worden war. Er emigrierte im Oktober 1935 in die USA.

Der mittlere Sohn Kurt (*1912) wanderte im September 1935 nach Frankreich aus. Er erhielt dort aber keine Arbeitserlaubnis, wurde nach Kriegsausbruch interniert und durchlebte die Kriegsjahre abwechselnd in Internierung und Zwangsarbeit, Flucht, „illegalem Leben“ und Verhaftungen. Er musste bis 1945 bei der „Organisation Todt“ in der Nähe von Bordeaux Zwangsarbeit leisten. Nach der Kriegsende und Befreiung 1945 konnte er schließlich 1947 in die USA auswandern.

Die jüdische Bevölkerung Hamburgs fluktuierte in dieser Zeit stark: Auf der einen Seite gab es starken Zuzug aus ländlichen Regionen, weil sich viele von der Stadt schützende Anonymität erhofften. Auf der anderen Seite bemühten sich viele um Auswanderungsmöglichkeiten, die Hamburg als Hafenstadt bot.

Aus Hamburg wanderten zwischen 1933 und 1941 schätzungsweise zwischen 10.000 und 12.000 Jüdinnen und Juden aus. Zunächst unmittelbar nach der Machtübernahme 1933, in einer zweiten Phase nach der Verabschiedung der Nürnberger Gesetze 1935, und schließlich in einer dritten Phase nach der Pogromnacht 1938. 1933 und 1934 war Palästina (heutiges Israel) noch das Hauptziel. In den Jahren danach emigrierten die meisten Menschen in die USA.

Schulklasse der wissenschaftlichen Oberschule in Wilhelmsburg. Rotenhäuser Strasse, 1928. Hans Levy sitzt in der vordersten Reihe, 2. von links. Das Bild ist von seiner ehemaligen Klassenkameradin L.Lange.

Vor der Emigration mussten Unternehmer oder Selbständige ihre Betriebe verkaufen. Gleichzeitig organisierte der NS-Staat unter dem Schlagwort „Arisierung“ die Übergabe von Betrieben an nicht-jüdische Nachfolger. Bis 1936 konnten sich Verkäufer noch relativ frei entscheiden, an wen sie verkaufen wollten. Danach wuchs langsam die Macht der Gauwirtschaftsberater, die entschieden, ob eine Firma liquidiert wurde oder weiter existieren durfte. Diese Zwangsverkäufe fanden in der Regel weit unter Marktwert statt.

Die Mehrheit der Käufer wollte ein „Schnäppchen“ machen, Konkurrenz beseitigen oder sich mit einem günstig erworbenen Betrieb erstmals selbstständig machen. Bedenken gegen diese Bereicherung trugen offensichtlich nur wenige. Zusätzlich verdienten Treuhänder, Vermittler und Agenten.

Ob Else und Arthur Levy wussten, was auf sie zukommen würde, wissen wir nicht. Das Schicksalsjahr 1938 übertraf aber schlimmste Befürchtungen. Im März 1938 beschleunigte sich die Arisierung jüdischer Geschäfte. Reichsweit mussten alle Jüdinnen und Juden, die mehr als 5.000 RM besaßen, ihr Vermögen anmelden. Im September verloren alle „nicht-arischen“ Ärzte ihre Approbation. Die Verdrängung aus dem Berufsleben wurde somit Realität.

Am 25. Juli 1938 teilte Dr. Arthur Levy der zuständigen Staatspolizeistelle in Hamburg mit, dass er und seine Frau beabsichtigen, nach Amerika zu emigrieren. Beim zuständigen Finanzamt bat er um die Erteilung einer „Unbedenklichkeitsbescheinigung“. Diese war zu diesem Zeitpunkt für jüdische Emigrant:innen eine verpflichtende bürokratische Hürde und diente als Nachweis zur Begleichung aller Steuerschulden. Sie sollte beweisen, dass die Person keine Steuerschulden mehr hatte, um so den „Abfluss von Vermögen“ zu kontrollieren.

Anfang August 1938 bat der Oberfinanzpräsident den Polizeipräsidenten, Arthur Levy „bis zum Abschluss meiner Prüfung die Pässe abzunehmen“. Als Grund gibt er „Kapitalfluchtverdacht“ an. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung wird Levy am 10. August 1938 vom Finanzamt HH-Süd ausgehändigt. Die Aufstellung der Vermögenswerte ist laut Akte zu diesem Zeitpunkt: 70 RM Bargeld, ein Guthaben bei der Hamburger Sparkasse von 7.000 RM, eine Praxiseinrichtung und Instrumente im Werte von rund 600 RM, außerdem ein Personenkraftwagen (Opel) im Wert von 1.800 RM.

Aus der Wiedergutmachungsakte

314-15_R1938_1179_Leeds.

Staatsarchiv Hamburg.

Eine Sicherheitsanordnung wird handschriftlich vermerkt: Betroffene Personen durften nicht mehr frei über ihr Hab und Gut, Bankkonten oder Wertpapiere verfügen. Der Oberfinanzpräsident der Stadt Hamburg weist Arthur Levy an: „Dass Sie über Ihre Guthaben bei der Hamburger Sparkasse von 1827 nur mit meiner schriftlichen Genehmigung über obiges Guthaben verfügen dürfen. Weiter ordne ich an, dass für den Fall einer Veräußerung oder Verpfändung ihres Kraftwagens der Erlös bei der Hamburger Sparkasse von 1827 unter gleichzeitiger Anzeige an mich einzuzahlen ist und nur mit meiner Genehmigung abgehoben werden darf.“

Der Grund wurde klar benannt: „Sie sind Jude; sie beabsichtigen in nächster Zeit auszuwandern. Nach den in letzter Zeit mit auswandernden Juden gemachten Erfahrungen ist es daher notwendig, Verfügungen über Ihr Vermögen nur mit Genehmigung zuzulassen.“

Die Sicherheitsanordnung wurde am 9. September 1938 aufgehoben. Gleichzeitig bekam Levy die Mitteilung, dass das Girokonto 2/35 mit einem Saldo in Höhe von RM 39,47 anordnungsgemäß von der HASPA gesperrt wurde. Unklar bleibt, was mit den 7.000 RM und dem Kraftwagen passiert ist.

Über Kuba in die USA

Arthurs und Elses Plan, gemeinsam nach Amerika auszuwandern, scheiterte. Grund war die amerikanische Quote für die Aufnahme von polnischen Bürger:innen, die bereits erschöpft war. Da Arthur Levy in den polnischen Ostgebieten des deutschen Reiches geboren worden war, traf diese Quote auf ihn zu.

Stattdessen gelang ihm am 30. September 1938 die Ausreise mit dem HAPAG-Dampfer Orinoco nach Kuba, wo er ein Visum erhalten hatte. Seine Frau Else konnte hingegen am 19. Oktober 1938 direkt in die USA auswandern. Da Arthur aber in Havanna festsaß, reiste Else zu ihm nach Kuba weiter. Hier mussten beide lange auf neue Visa für die Weiterreise in die USA zu ihren Kindern warten. Erst im August 1940 konnten sie gemeinsam nach New York einreisen.

Nach einer Phase der Arbeitslosigkeit musste sich Arthur dort zunächst mit einem Fabrikjob begnügen, bevor er sich später als Assistenzarzt in verschiedenen Krankenhäusern in New York hocharbeiten konnte.

Nur einen Monat nach Arthur Levys Ausreise, am 28. Oktober 1938, wurden 17.000 Jüd:innen polnischer Herkunft (sogenannte „Ostjuden“) aus dem Deutschen Reich nach Polen abgeschoben. Ohne Vorwarnung wurden alleine in Hamburg ca. 1.000 Personen von Arbeitsplätzen oder aus ihren Wohnungen geholt und von Altona aus Richtung polnischer Grenze geschickt. Einige wurden dort aufgenommen, andere vegetierten monatelang im Niemandsland auf dem Grenzstreifen. Wenige durften befristet zurück in das Deutsche Reich.

Mit der Reichspogromnacht am 9. November 1938 erreichte die Verfolgung eine neue Dimension. Synagogen wurden zerstört, und es begannen die Verhaftungsaktionen in das Konzentrationslager Sachsenhausen. Die Verhaftungswelle dauerte bis zum 16. November.

Reichsweit wurden 20.000 bis 30.000 jüdische Männer, insbesondere Wohlhabende, festgenommen. Diejenigen, die ins KZ Sachsenhausen eingeliefert wurden, wurden gedemütigt und geprügelt.

Viele Verhaftete kamen nach 6 bis 8 Wochen frei, nachdem ihr Eigentum ihnen unter Zwang abgepresst wurde. Andere erhielten ihre Entlassungspapiere, wenn sie Auswanderungsabsichten nachweisen konnten. Im Mai 1939 waren fast alle Gefangenen wieder freigelassen, mit ihrer Unterschrift mussten sie bestätigten, dass sie das Erlebte nicht berichten würden.

Nach dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 wurden alle polnischen Jüdinnen und Juden, die sich noch in Deutschland aufhielten, in Konzentrationslager eingeliefert. Viele von ihnen starben dort.

Diejenigen, die nach Polen eingereist waren, gerieten dort in den Machtbereich der Nationalsozialisten. Bis zum Kriegsende 1945 wurden etwa sechs Millionen Juden von den Nationalsozialisten ermordet – viele von ihnen in Konzentrations- und Vernichtungslagern wie Auschwitz oder Bergen-Belsen.

Ausschnitt aus der Wiedergutmachungsakte.

Staatsarchiv Hamburg.

Wiedergutmachung

Die gesamte Familie Levy bemühten sich ab 1954 fast ein Jahrzehnt lang, eine Entschädigung für das erlittene Leid und die Vernichtung ihrer Existenz in Deutschland zu bekommen. Dies geschah im Rahmen der offiziellen „Wiedergutmachung“ der BRD.

Die Militärregierungen der drei westlichen Besatzungszonen trieben zunächst erste Rückerstattungen voran. Sie erließen zwischen 1947 und 1949 entsprechende Gesetze. Sie regelten aber nur die Rückgabe von wiederauffindbarem Eigentum – vor allem solcher Werte, die in die Hände privater Nutznießer:innen gelangt waren.

Das erste bundeseinheitliche Entschädigungsgesetz war das „Bundesergänzungsgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (BEG)“ vom 18. September 1953. Auf dieses Gesetz folgte 1956 das Bundesentschädigungsgesetzes (BEG) und das Bundesentschädigungs-Schlussgesetz (BEG-SG).

Antragsberechtigt waren Verfolgte des NS-Regimes, die am 1. Januar 1947 ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland oder West-Berlin hatten, oder die vor ihrem Tod oder ihrer Auswanderung dort gelebt hatten. Die Folgegesetze wurden nachgebessert, der Leistungsumfang ausgeweitet und durch Härtefonds ergänzt.

Arthur Leeds (Levy) reichte seinen Wiedergutmachungsantrag am 28. Juni 1954 ein. Er stellte diesen Antrag aus New York/USA, mit Hilfe der „United Restitution Organization“. Die URO war eine 1948 gegründete internationale Rechtsberatungs- und Hilfsorganisation, die Opfern der nationalsozialistischen Verfolgung außerhalb Deutschlands bei der Geltendmachung von Wiedergutmachungs- und Entschädigungsansprüchen gegenüber der BRD half. Die Organisation wurde von verschiedenen jüdischen Organisationen ins Leben gerufen und bot rechtliche Unterstützung für Menschen mit begrenzten finanziellen Mitteln. Sie betrieb zahlreiche Niederlassungen weltweit und setzte sich für viele Opfergruppen ein.

Laut Bundesergänzungsgesetzes war es unstrittig, dass Arthur Leeds zu der zu entschädigenden Personengruppe gehörte. Strittig aber war, wieviel Geld ihm zustehen würde.

Die Summe ergab sich aus der Frage, wieviel Geld er einerseits tatsächlich verdient hatte und als wie „gehoben“ seine Tätigkeit andererseits einzuordnen war, woraus sich ein Berechnungsfaktor ergab. Durch seine Selbständigkeit als Arzt mit eigener Praxis gehörte er keiner Beamtengruppe an, die man anhand einer Tabelle einfach einordnen hätte können.

Er versuchte anhand eidesstattlicher Erklärungen durch Dritte nachzuweisen, dass er bis zu seiner Verfolgung ein gut laufendes Geschäft hatte; die Behörden versuchten anhand seiner dokumentierten „Kultusabgaben“ an die Israelitische Gemeinschaft zu argumentieren, dass sein Einkommen geringer war als behauptet. Diese Kultusabgabe war seinerzeit aber gar nicht einkommensabhängig gewesen.

Während Arthur Leeds außerdem argumentierte, dass er als Arzt dem höheren Dienst gleichgestellt sein müsste, werteten die Behörden ihn als „nicht herausragende ärztliche Persönlichkeit“ ab. Es folgt ein langes Ringen um die gültige Berechnungsgrundlage seiner Wiedergutmachung.

Dazu ist zu beachten, dass zu dieser Zeit ein erheblicher Teil des Personals im öffentlichen Dienst eine NS-Vergangenheit hatte. Dieses betraf auch die Entschädigungsbehörden. Die Präsenz ehemaliger Nationalsozialist:innen gerade in den Finanzbehörden führte oft zu einer "zweiten Verfolgung" oder zumindest einer erschwerten Anerkennung für die NS-Verfolgten.

Schlussendlich wurde Arthur 1955 eine Wiedergutmachung von 25.000 DM (entspricht einem heutigen Wert von 70.000 €) anerkannt – und somit die damals mögliche Höchstentschädigungssumme für „Schäden am wirtschaftlichen Fortkommen“.

Diese Obergrenze wurde ein Jahr später mit dem weiterentwickelten Bundesentschädigungsgesetz auf 40.000 DM angehoben. Arthur Leeds stellte daraufhin einen neuen Antrag, dass seine Entschädigung ebenfalls entsprechend angehoben würde.

Er bekam Recht, und er durfte wählen, ob er die 15.000 DM Differenz als Einmalzahlung oder in Form einer Rente erhalten wollte. Er entschied sich für die Rentenzahlung. Nur kurze Zeit nach Abschluss dieser Verfahren starb Arthur Leeds am 10. März 1961. Nach seinem Tod erhielt Else einen Teil seiner Rente als Witwenrente weiter ausgezahlt.

Eidesstattliche Erklärung von Heinz Luschinsky

Staatsarchiv Hamburg.

Else Leeds

Else Leeds eigener Wiedergutmachungsantrag wurde abgelehnt. In der Begründung heißt es, dass sie nach damals geltendem Gesetz verpflichtet gewesen sei, in der Praxis ihres Mannes mitzuhelfen, und daher trotz Vollzeitbeschäftigung keinen entschädigungswürdigen Schaden erlitten habe. Das Argument, sie hätte über den erwartbaren Umfang hinaus in der Praxis mitgearbeitet, so dass die Familie Levy sogar eine Haushaltshilfe anstellen musste – die Führung des Haushalts war die andere gesetzliche Pflicht einer Ehefrau – überzeugte die Wiedergutmachungskammer nicht.

Darüber hinaus sei ihr Mann für den Gesamtumsatz der Praxis entschädigt worden und somit auch für den Teil, den sie als Praxishilfe erwirtschaftet hatte. Dieses würde einer Doppelentschädigung gleichkommen.

Da die Sozialbehörde allerdings zur Kenntnis nahm, dass in vergleichbaren Gerichtsverfahren zugunsten der Klägerin entschieden wurde, änderte sich die Argumentation. In einem internen Aktenvermerk wird festgestellt, dass Elses Anspruch auf Wiedergutmachung unzweifelhaft sei. Daher schlägt die Sozialbehörde einen Vergleich in Höhe von 6.000 DM vor, den Else annimmt.

Else Leeds starb fast 20 Jahre nach ihrem Mann, am 3. September 1982 in New York.

Aus der Wiedergutmachungsakte

von Else Leeds.

Staatsarchiv Hamburg.

Auf der Suche

Bei Recherchen im Netz stießen wir auf einen Nachruf auf Hans Leeds, den ältesten der Levy-/ Leeds-Söhne, der am 06. August 2006 starb. So fanden wir die Namen seiner drei Kinder und die Angabe, in welchen US-Bundesstaaten sie leben.

Wir haben versucht, diese per Brief zu erreichen. Zum Einen erhofften wir uns mehr über die Zeit der Familie Levy in Wilhelmsburg und ihr weiteres Leben zu erfahren, und zum Anderen erhofften wir uns Fotos. Außer einem einzigen Klassenfoto von Hans Levy aus dem Wilhelmsburger Gymnasium haben wir bis heute keine Bilder von Arthur, Else, Ernst und Kurt.

Leider sind alle drei Briefe als „unzustellbar“ zurückgekommen. Die Adressen, die wir recherchiert hatten, liefen ins Leere.