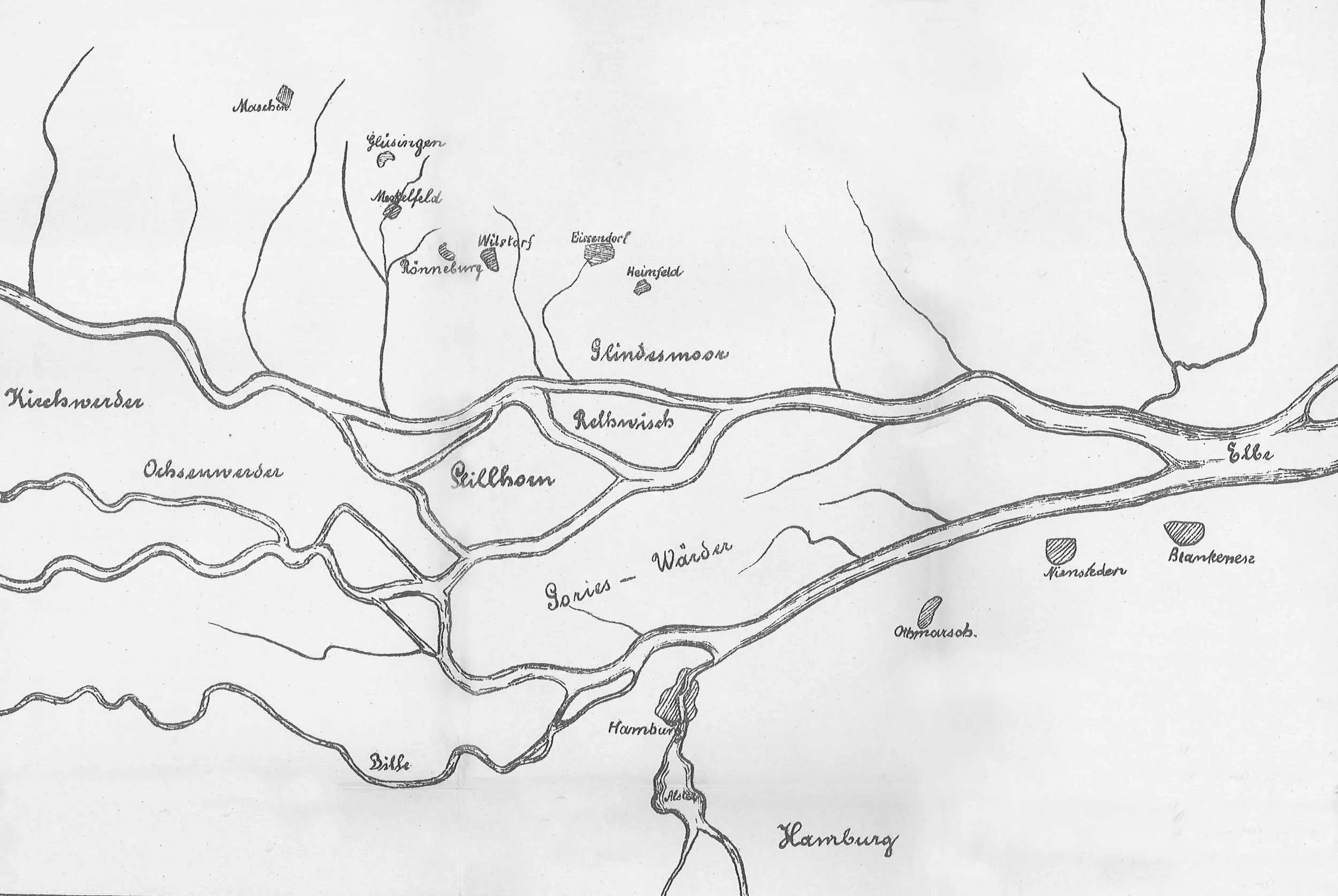

Aus einem breit gestreuten Feld von Sandbänken wird die Mitte der Hansestadt Hamburg.

Im Urstromtal der Elbe, beiderseits der Geestränder des Harburger und des Hamburger Geestabhanges, liegt in der Elbmarsch die Elbinsel Wilhelmsburg.

Ein Produkt der jüngsten geologischen Vergangenheit, als die letzte Eiszeit, die „Weichsel-Eiszeit“ mit dem Abschmelzen der letzten Holsteinischen Gletscher vor ca. 11.700 Jahren zu Ende ging.

Als diese Schmelzwässer langsamer zu fließen begannen, die Transportfähigkeit des Wassers abnahm, setzten sich immer mehr Sedimente ab, bis zuletzt die Elbe als kleines Rinnsal im breiten Urstromtal dahin floss.

Es entstand ein breit gestreutes Feld von Sandbänken, Inseln und Flußarmen.

Die höchste natürliche Erhebung der Elbinsel, die Kirchdorfer Sanddüne mit ihren 3,40 m ü.N.N. entstand als sogenannter Dünen-Uferwall durch Sandverwehungen der Sandbänke und der sandigen Ufersäume, die über mittleren Hochwasserstand an höhere Orte angeweht wurden.

Die jetzige Insel entstand aber erst sehr viel später, als der nacheiszeitliche Meereswasseranstieg große Landstriche unter Wasser setzte, jenen Gezeitenrückstau bewirkte und die Nordsee als Randmeer entstehen ließ.

Der Mensch griff erst später, dafür radikal ein. Er siedelte zunächst auf Warten oder Wurten, künstlichen Erdhügeln, die so vor Hochwasser geschützt waren.

Ein Sommerdeich schützte die Felder. Die letzte Wurt dieser Art ist noch im Naturschutzgebiet Heuckenlock

an der Süderelbe zu finden. Erst seit dem Mittelalter wurde der Auenwald durch Eindeichungen langsam aber sicher dezimiert.

1333 begann hier diese Art der Kulturlandgewinnung. Dass das Heuckenlock überhaupt erhalten blieb, ist letztlich Grenzstreitigkeiten zwischen Hamburg und Braunschweig-Lüneburg zu verdanken.

So entstand, Insel für Insel und

Eindeichung für Eindeichung.

WILHELMSBURG

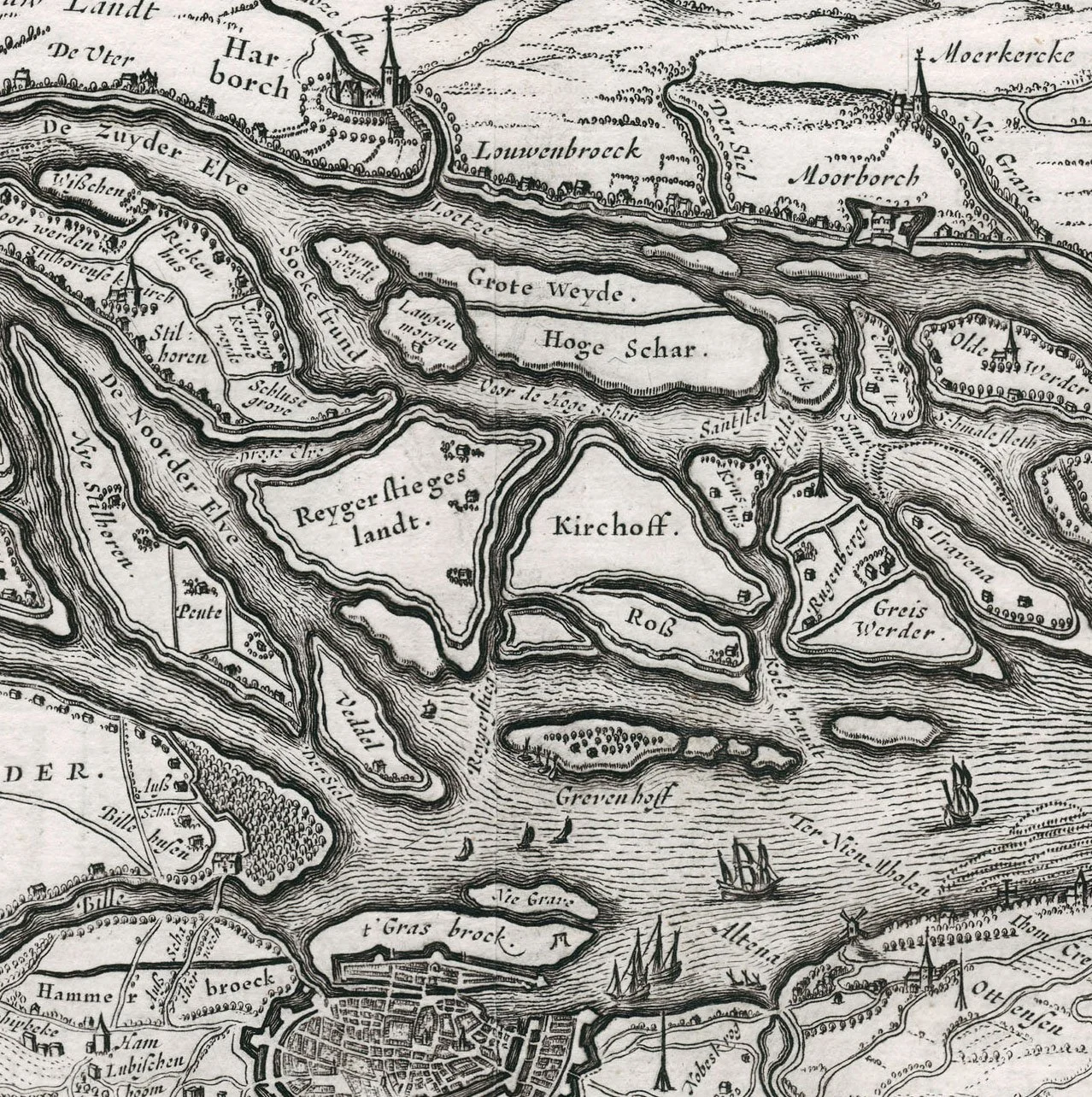

erhält erst 1672 durch Zusammendeichung dreier, der bis dahin entstandenen, großen Elbinseln seinen Namen.

Der damals regierende Fürst Georg Wilhelm Herzogen zu Braunschweig und Lüneburg erwarb Stillhorn, “sambt daran und beygelegener Bauwiesen und Rothen Hause, wie auch das Görrieswerder, zusambt den zwischen dem Stillhorn, Rothen Hause und Görrieswerder liegenden Werder, die Hövele genandt, mit aller solcher Güter Rechten und Gerechtigkeiten, es sei an Häusern, Gebäuden, Höfen, Wiesen, Feldern, Wäszern, Ober- und Untergerichten über alle solche Güter und darin wohnende Leüte, imgleichen die Jagten und Fischereyen, die Adeliche Wohnhäuser im Stillhorn und Görrieswerder, mit allem, was darin und daran erd- und nagelvest ist, auch denen daran gelegenen Garten, die Brau- und andere Gerechtigkeit, das jus Patronatus über die Kirche und das Pfarrlehen im Stillhorn, und in Summa alles, was die Grothen an bemelten Gütern bis daher in Besitz gehabt..."

Herzog Georg Wilhelm vereinigt die neu erworbenen Gebiete mit seinen alten Besitzungen im Westen, nämlich Reiherstieg und das Vorwerk Schluisgrove und bestimmte, dass "solche zusammengebrachten Stücke und Güter nun und ins künftige die Herrschaft Wilhelmsburg titulieret und genannt werden sollte".

Seit diesem Verwaltungsakt trägt Wilhelmsburg seinen Namen.

INDUSTRIALISIERUNG & STADTENTWICKLUNG

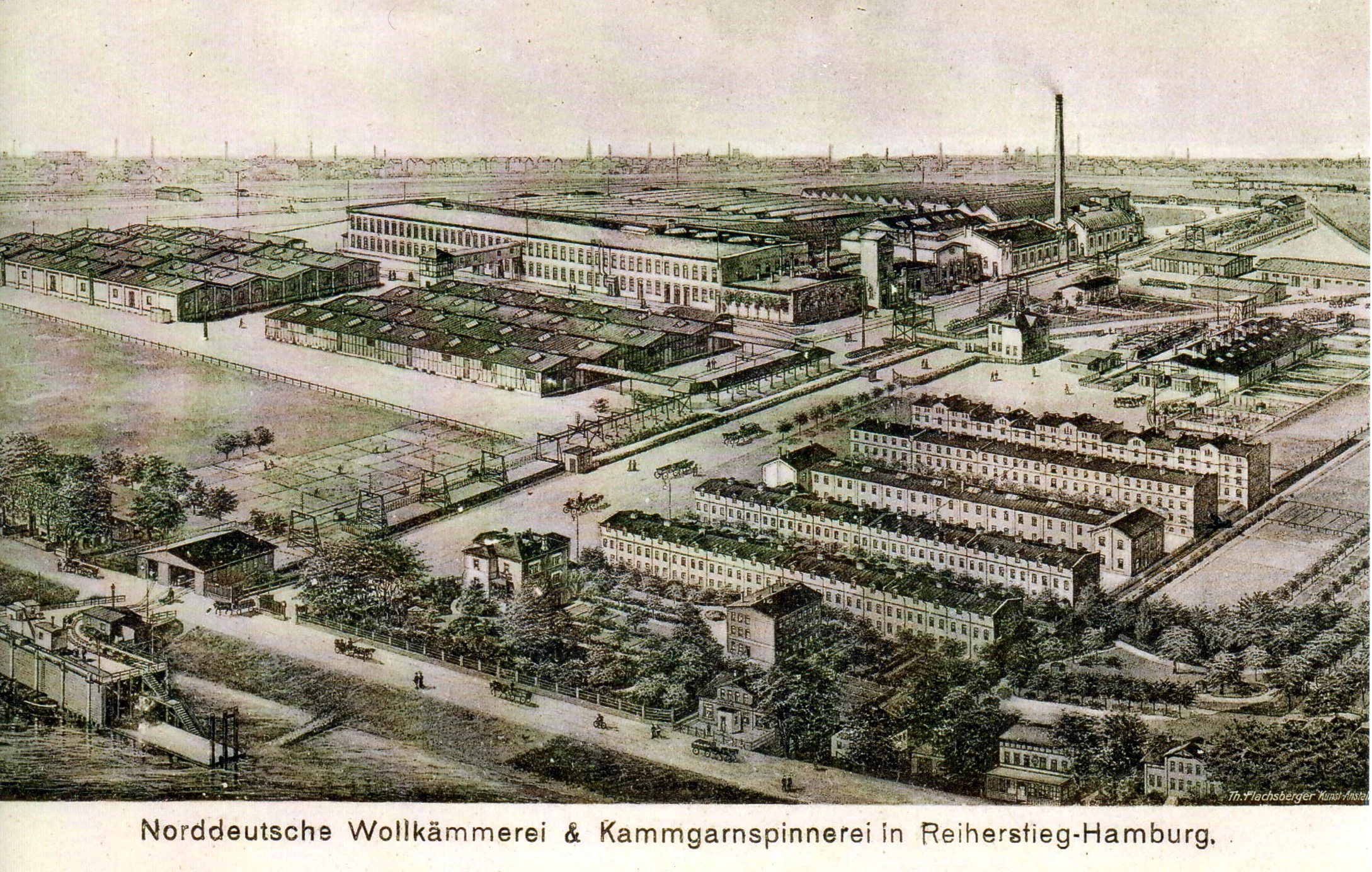

Als Hamburg nach der Gründung des Deutschen Zollvereins im Januar 1834 schliesslich 1888 seinen Hafen ausbaute, kam Wilhelmsburg, die damals größte preußische Landgemeinde am Südufer der Elbe, als Verfügungsfläche ins Visier der Nachbarstadt Hamburg.

Terrainspekulanten und Grundstücksgesellschaften erschlossen das Marschland für die zukünftige Ansiedlung der Industrie. Mit preußischer Zielstrebigkeit wurde Wilhelmsburg zum "Goldland der Zukunft!" und zum „idealsten Industriegelände des deutschen Reiches!" erklärt.

Kanäle, Straßen und Brücken wurden gebaut, die ersten Brücken seit Napoleons Zeiten, und das Rathaus exakt in der Mitte der Insel plaziert. Mit großen Erwartungen sah man dem industriellen Aufschwung entgegen. Zwischen 1889 und 1914 siedelten sich mehr als zwei Dutzend Betriebe, hauptsächlich im Nordwesten des Reiherstiegs an.

Doch die Entwicklung des Hafens in Richtung Süden bedeutete auch einschneidende Veränderungen für die bisher landwirtschaftlich geprägte Elbinsel. Besonders im Bereich der Infrastruktur, im Bauwesen und in der Bevölkerungsentwicklung

VERINGKANAL

Mit dem Bau des Veringkanals entwickelte sich Wilhelmsburgs Westen zum Industriegebiet. Und bald rauchten an der Kanalstraße – so hieß die Industriestraße damals - überall die Schlote: Gegenüber lagen die Oleinwerke, eine Ölfabrik. Auf dem Gelände des heutigen Sanitasparks stellte die Sanitas AG Wasch- und Toilettenbecken für Luxusliner her. Daneben siedelten sich 1913 die Asbest & Gummiwerke Merkel an, weiter südlich schon 1903 die Wilhelmsburger Zinnwerke mit Kupfer- und Zinnverhüttung.

EINWANDERUNG

Noch vor Ausbruch des 1.Weltkrieges 1914 waren neue Hafenbecken, Fabriken und Mietskasernen, ein Güterbahnhof, die Wilhelmsburger Industriebahn und das heutige Reiherstiegviertel gebaut. Der erste industrielle Großbetrieb war die Hamburger Wollkämmerei, die schon 1890 etwa 1.000 Beschäftigte hatte. Fast die Hälfte davon waren Frauen, viele von ihnen eingewandert aus den verarmten Ostprovinzen Westpreußen und Posen des deutschen Reiches.

REVOLUTION / INFLATION

Als im November 1918 der Erste Weltkrieg zu ende ging, bildeten sich nach dem Abdanken des Kaisers und seiner Reichsfürsten auch in Wilhelmsburg Arbeiter- und Soldatenräte. Für die Aufrecht-erhaltung der Ordnung und zur Sicherheit wurden Landjäger stationiert.

Erst mit der beginnenden politischen Normalisierung ging es, trotz Inflation, wirtschaftlich langsam wieder bergauf.

1925

STADT WILHELMSBURG

Aus der ehemals 4.000 Seelen zählenden Inselgemeinde war eine Stadtgemeinde von rund 32.000 Menschen geworden. Die große Mehrheit von ihnen waren Arbeiterinnen und Arbeiter – doch durch den ungeheuren industriellen Aufschwung entstand auch ein kleines Wilhelmsburger Bürgertum. Erst 1927 wurde die Stadtwerdung besiegelt: im Zusammenschluss mit Harburg entstand die Stadtgemeinde Harburg-Wilhelmsburg.

1929

WELTWIRTSCHAFTSKRISE

Aus der ehemals 4.000 Seelen zählenden Inselgemeinde war eine Stadtgemeinde von rund 32.000 Menschen geworden. Die große Mehrheit von ihnen waren Arbeiterinnen und Arbeiter – doch durch den ungeheuren industriellen Aufschwung entstand auch ein kleines Wilhelmsburger Bürgertum. Erst 1927 wurde die Stadtwerdung besiegelt: im Zusammenschluss mit Harburg entstand die Stadtgemeinde Harburg-Wilhelmsburg. Seine Selbständigkeit verlor Wilhelmsburg, als es 1937 mit dem "Groß-Hamburg-Gesetz" nach Hamburg eingemeindet wurde.

Wilhelmsburger Aufruhr

31.01.1933

Eine Gruppe Stahlhelmer werden auf ihrem Rückweg von einer Nazidemonstration in Harburg beschossen, drei von ihnen wurden getroffen. Als Reaktion darauf wurden Eduart Hotze, Jupp Schneider, Louis Schulz, Leo Kunkolewski und Richard Trampenau festgenommen. Hotze und Trampenau werden im Harburger Amtsgericht der Prozess wegen Mordversuchs gemacht.

Richard Trampenau wurde, obwohl er nicht einmal vor Ort war am 28.07.1933 zu Tode auf dem Schafott verurteilt. Er sollte im Hof des Harburger-Wilhelmsburger Amtsgerichts durch die Guillotine ermordet werden. Durch das unermüdliche Wirken seines Anwalts Dr. Wörmer und seiner Genoss*innen wurde das Todesurteil zu einer lebenslangen Haft umgewandelt.

Trampenau blieb bis Mai 1945 in Haft und wurde von den englischen Gruppen befreit.

JÜDISCHES LEBEN IN

HARBURG-WILHELMSBURG

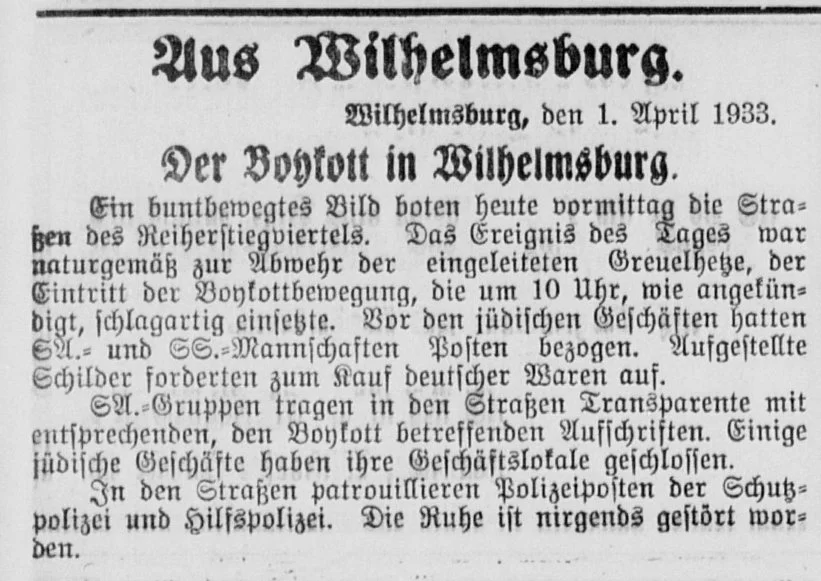

Die jüdische Gemeinde Harburg-Wilhelmsburg hatte 1933 ca. 350 Mitglieder, das sind weniger als 0,3 % der Einwohnerschaft. Die Synagoge stand in der Eißendorfer an der Ecke Knoopstraße. Prediger war Moritz Bachenheimer, der Kantor war ab 1928 Alfred Gordon. In Wilhelmsburg gab es keine eigene Synagoge.

Am 30. März 1933 beschloss der Magistrat der Stadtgemeinde Harburg-Wilhelmsburg den so genannten „Judenboykott“ gegen Geschäfte, Warenhäuser Ärzte und Rechtsanwälte. Er beinhaltete auch, dass jüdische Gewerbetreibende von städtischen Aufträgen nun ausgeschlossen waren.

Am 1. April 1933 erschien ein Bericht in den Harburger Anzeigen und Nachrichten, nach dem bereits 57 Geschäfte boykottiert werden.

Die Reichspogromnacht fand in Harburg erst am 10. November 1938 statt.

Wilhelmsburger Zeitung

vom 01. April 1933

Hermann Laser hatte sich am 29. Juni 1907 zusammen mit seiner Frau Regina, geb. Zielinski am 19.9.1879 in der Provinz Posen (heute Poznán, Polen), in Wilhelmsburg am Vogelhüttendeich niedergelassen. Einen Tag später, am 30. Juni 1907, eröffnete er unter dem Namen "Vulkan" ein Konfektionsgeschäft und verkaufte Schuhe, Herren-, Knaben- und Arbeiterbekleidung.

WER WAR

DR. LEVY?

Illustration: Sarah Gorf-Roloff

„Wir wissen nur wenig über Dr. Arthur Levy. Das, was wir wissen, wissen wir aus Akten. Wir wissen nicht einmal, wie er aussah. Aber wir wissen, dass er eine Arztpraxis hatte, in der Veringstraße 20.“

STOLPERSTEINE

Stumme Zeugen, markante Erinnerungszeichen überall auf den Gehwegen in der Stadt an die vielen Opfer des Nationalsozialismus. In Hamburg wurden etwa 8000 Menschen, jüdische Hamburger, Sinti und Roma in die Vernichtungslager der Nazis deportiert. Nur wenige überlebten die Lager. In Wilhelmsburg erinnern 21 Stolpersteine an die Opfer; es waren jüdische Nachbarn, aber auch politisch Verfolgte.

2012 erschien das Buch „Stolpersteine in Harburg, Wilhelmsburg und auf der Veddel – biografische Spurensuche“, herausgegeben von der Landeszentrale für politische Bildung, dem Institut zur Geschichte der Deutschen Juden und der Behörde für Schule und Berufsbildung.

Die Geschichtswerkstatt Wilhelmsburg & Hafen hat die Wilhelmsburger und Veddeler Biografien verfasst. Das Buch ist zum Preis von 3 Euro in der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg zu erwerben.

Jede(r) kann Stolperstein-Pate werden: www.stolpersteine-hamburg.de

1937

GROSS-HAMBURG

Seine Selbständigkeit verlor Wilhelmsburg, als es 1937 mit dem "Groß-Hamburg-Gesetz" nach Hamburg eingemeindet wurde.

Krieg und Zwangsarbeit

Der Flakturm auf dem Rotenhäuser Feld wurde während des Zweiten Weltkrieges als militärische Anlage gebaut. 1943 entstanden hier ein Leit- und ein Geschützturm, auch Flaktürme oder Flakbunker genannt. Auf dem Dach des Geschützturms waren Flug-Abwehr-Kanonen (Flak) installiert.

Ab Oktober 1940 wurden erst in Berlin, später in Hamburg und Wien Flaktürme gebaut. Die Bauarbeiten wurden vom Reichsluftfahrt-Ministerium koordiniert und befehligt und vor allem von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen ausgeführt. In den Flaktürmen waren nur wenige Etagen als Luftschutzräume für die Bevölkerung vorgesehen. Das unterscheidet sie von den Zivilschutzbunkern in den Wohngebieten der Städte.

Die Luftaufnahme der US-Airforce vom 5.6.1945 zeigt zerstörte Industrieanlagen im Reiherstiegviertel. Im Hintergrund der Geschützbunker und der kleinere Leitbunker.

3. Mai 1945

An diesem Tag war für Hamburg und Wilhelmsburg der Zweite Weltkrieg vorüber. Britische Militärkolonnen fuhren an diesem Tag – in Sichtweite des Flakbunkers - über die Georg-Wilhelm-Straße in Richtung Hamburger Rathaus, wo um 18.25 Uhr Kampfkommandant Alwin Wolz dem britischen General Spurling die Hansestadt übergab.

Welche Rolle der Wilhelmsburger Flakbunker in der letzten Kriegsphase hatte, erfährt man bei einem Rundgang der Geschichtswerkstatt im heutigen Energiebunker. Dabei ergänzen Bildmaterial und Audiobeiträge das, was an Bunkergeschichte noch sichtbar ist. Die Geschichtswerkstatt hat die Ausstellung dort mitkonzipiert und bei ihren Recherchen viele Zeitzeugen zu ihren Erinnerungen an Bunkerleben und Kriegsjahre befragt.

Wer will, kann den Rundgang mit einem Besuch im Café vju auf der Plattform beschließen. Fabelhafter Ausblick auf Wilhelmsburg, den Hafen und Hamburg garantiert!

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges beschlossen die Alliierten die Entmilitarisierung Deutschlands. Nach und nach wurden erst die Flaktürme in Berlin und dann in Hamburg gesprengt. In Wilhelmsburg wurde am 10. Oktober 1947 der Leitturm gesprengt. Die Trümmer wurden 1952 beseitigt. Eine Woche später, am 17. Oktober 1947, wurde der Gefechtsturm - allerdings nur innen - gesprengt. Sechs von insgesamt acht Etagen wurden zerstört. Die Trümmer lagen bis 2011 im Bunkerinnern.

Im Zuge des Umbaus zum Energiebunker - einem Projekt der IBA Hamburg 2013 - wurden über 25.000 Tonnen Trümmer aus dem Bunker geräumt. Seit April 2013 ist der Umbau abgeschlossen, der Energiebunker in Betrieb und eine Ausstellung zur Flakbunkergeschichte dort zu sehen.

1962

„Damit hat damals ja niemand gerechnet.“

So oder ähnlich beschreiben fast alle Zeugen der schweren Sturmflut vom Februar 1962 die Tatsache,

daß die Deiche gebrochen sind. Für viele Wilhelmsburger*innen ist dieses Ereignis bis heute prägend. Die Nacht in der Sie von den einströmenden Wassermassen überrascht wurden.

Die Folgen reichen bis weit in die 1990er Jahre. Investitionsstau und Abwanderung sind nur zwei Aspekte, die den Stadtteil nachhaltig beeinflußen.

1990. Ein Stadtteil am Ende der sozialen Skala

Ein Stadtteil verarmt: 1993 sind rund die Hälfte aller Wilhelmsburger Unterkünfte Sozialwohnungen. In fast jeder dritten davon wurden sogenannte “Wohnungsnotfälle”, also Obdachlose, Sozialhilfeempfänger und Aussiedler untergebracht. 1993 wir das erste Mal über eine Zuzugsperre nachgedacht um einer Ghettobildung entgegenzuwirken.

Heute

Bis 2008 gehörte Wilhelmsburg zum Bezirk Harburg. Der von der Fläche größte Stadtteil Hamburgs ist seitdem ein Teil des Bezirks Hamburg-Mitte. Insofern kann man sagen, Wilhelmsburg ist in der Mitte der Stadt Hamburg angekommen.

Mit dem Abriss der Wilhelmsburger Reichsstraße als Startschuß für den Bau neuer Quartiere und dem damit verbundenen Zuzug von über 15.000 Menschen beginnt ein neues Kapitel Wilhelmsburger Stadtteilgeschichte.